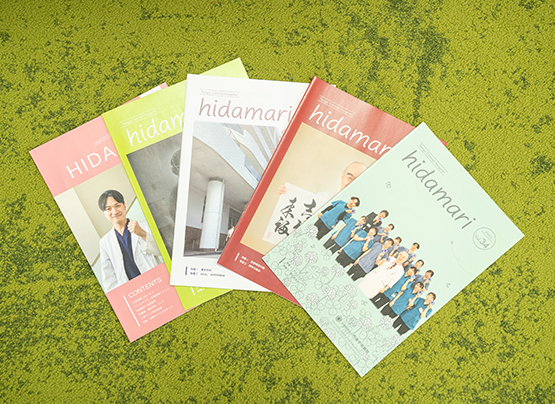

TANGO CENTRAL HOSPITAL

いつもの暮らしに、

いつもの安心を。

丹後中央病院は長年培ってきた住民の皆様との信頼関係を大切に、今後も“安心・信頼・良質の医療”を基本理念として、よほどの難病、稀な病気以外は、診断、治療のためにわざわざ京阪神に足を運ばないで、地元でご家族と安心して、都会に劣らない医療行為を受けることができる地域完結型病院を目指します。